日本における水中遺跡調査の歩み(1) - 石原 渉

(1)はじめに

日本における水中遺跡の調査研究は、陸上遺跡の調査研究量と比較すると、数千分の一あるいは数万分の一程度の実績しかない。これが現実であるが、このことは必ずしも水中遺跡の絶対数が少ないということを意味するものではない。陸上と同様に、あるいはそれ以上に水中に遺跡が埋蔵されている可能性もある。そういった意味では、水中遺跡は未知の可能性を秘めたフィールドである。総じて水の中では土の中より遺物の保存状態が良いし、陸上の遺跡にみられる耕作による撹乱など、後世の人為的な改変を受けることも少ない。しかし、それはこれまでのことであって、これから先もそうであるという保証はない。現に最近の開発の波は、リゾートブームによって海浜部に的を絞りつつあるし、公共事業の埋め立て計画も多い。これら開発事業から水中遺跡を保護するためには、まずその実態を知ることが大切である。

そこで、これまで日本において実施された水中遺跡に関する研究や調査事例を紹介し、日本における水中遺跡調査の歩みを辿ることにしたい。記述にあたっては、海・河川・湖沼・池など遺跡の所在する水域の種別による分類、沈船や沈島あるいは遺物散布地など遺跡の内容による種別により分類することにしたが、これらの分類はあくまでも現時点における便宜的なものであることをあらかじめ断っておく。また各々については、研究史的な意味合いを重視して、なるべく年代順に整理することとした。なお、以下に紹介する事例は、先に定義した水中遺跡について広く取り上げたもので、必ずしもすべてが水中考古学的手法によるものではない。また、水中遺跡調査の範疇に入るのか疑問視される遺跡があるかもしれないが、ここでは水中より発見された遺跡や遺物すべてに水中遺跡研究の名を冠することとした。それは特殊であると思われがちな水中遺跡が、意外に身近にあることを喚起するためである。

(2)水中出土遺物に対する関心の萌芽

わが国は南北に連なる細長い国土を有し、四季うららかな温帯性気候は、適度な降雨をもたらせ、地表への雨水や雪解け水は、次第に小さなせせらぎとなって大小の河川へと続き、最終的には四囲の海洋へと流入する。実に水資源に恵まれた国である。その歴史もまた水と深い関わりをもっており、水中に眠る遺跡や遺物も多いものと予測される。古来より人々は、時折、水中から引き揚げられる遺物に関心を示し、今日でもそれを文献史料上に見ることができる。18世紀の中頃、木内石亭はその著書『雲根志』において、琵琶湖中の沖島付近において石鏃が発見されたことを報告しているし、藤井貞幹は『集古図』巻10(1789年)において「讃岐国高松海中所出鉾」と述べ、栗原信光もまた『柳菴雑筆』(1848年)において、同じく「讃岐高松海中」からの磨製石剣の出土を書き記している。なおこれについては、松平定信が『集古十種』に紹介し、松岡信正も『讃岐国名勝図絵』(1853年)の中で同様に取り上げている。

さらに、井手道貞は『信濃希勝録』巻1(1834年)で野尻湖より石斧を発見したことを述べ、蜷川式胤も『瓦器類』(1873年)において、「淡路国津名郡借屋浦海中より須恵器発見」の記述を残している。

このように18世紀の中頃以降、各地の“好古家”によって陸地の遺跡や遺物と同様に、水中から引き揚げられた遺物も、人類史の痕跡の一部として書き残されているのである。海外においても、19世紀中頃からこうした水中遺跡に対する本格的なアプローチが開始されているから、水面下に対する好奇心は、時をほぼ同じくして、日本人の中にも同様に萌芽し始めていたと言えよう。しかしその後、この水面下の出土遺物に対する関心は衰えたものか、記録は絶え、関心の再萌芽は文明開化の明治期をまたねばならない。あるいは幕末における幕藩体制の崩壊や鎖国制度の撤廃といった動乱の時代背景が、それを許さなかったのかもしれない。

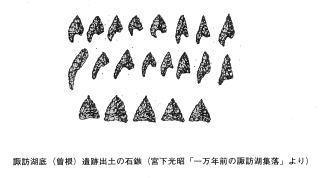

やがて明治41年、長野県の諏訪湖底から石鏃が発見され、それがきっかけとなって、近代における水中遺跡研究への関心が高まっていく。

(3)曽根論争の展開

明治41年10月24日、諏訪教育委員会の依頼で「諏訪湖の研究」を実施していた東京帝国大学田中阿歌麿の地元助手で、高島小学役の代用教員であった橋本福松は、その日も湖に漕ぎだして、曽根と呼ばれる水域へ蜆鋤簾をおろし湖底の地質調査を行っていた。その鋤簾にたまたま2個の石鏃がかかった。翌年、橋本は、師の勧めで『東京人類学雑誌』24巻278号にその記録を紹介し、曽根は他の湖底とは底質の異なる場所であり、「この湖が更に大きく深かった時代には、湖底における一丘陵をなしていたものなることが判断される」と自説を発表した。

また、同雑誌の同じ号で、ヨーロッパの湖上住居址を実見しその研究成果を印象深く学んだ坪井正五郎が、「石器時代杭上住居の跡は我国に存在せざるか」との論文を発表し、湖底に遺物の存在する理由を検証して、杭上住居址の存在を高らかにアピールしたのである。

同年12月、坪井正五郎は曽根の第一回目の調査に乗り出し、その記録を『東京人類学雑誌』の279号から291号まで連載することになる。このうち280号の「石器、石片の湖底に存する所以」の項では、遺跡成因(水没原因)について、1.石器製造地の陥没、2.陸上から河川に流されて曽根水域に溜まった、という二説を上げ、2を地形的理由から除き、1は根拠に乏しいと結論した。そして第三番目の説として、杭上住居説を本格的に掲げたのである。

これに対し神保小虎は、同誌282号において、地質学的見地から坪井説に疑問を投げかけた。すなわち同地の地滑りなどの事例を示しながら、地震や地殻変動による「土地の陥没もありえたかも知れぬ」と主張し、湖上生活ならば、その支柱となるべき杭が冬季結氷期の圧力に耐え得るものか、と疑問を呈している。

これに対し、坪井は『東洋学芸雑誌』26巻337号において、痛烈な反論を展開すると共に、『人類学雑誌』においても285号で反論を開始した。論旨は、まず植物性遺物に着目し、そのうち木片の発見例を杭上住居の杭の一部と仮定した上で、水没以前にこの地に生えていた木、他所からの木片の流れ込み、あるいは木製遺物の沈没も可能性としてあるものの、木が生えていた証拠としての小枝の発見例がないこと、さらにはいずれの場合も確たる根拠に支えられていないことなどから、将来、湖底の泥土中から杭材が発見される可能性に期待を寄せている。

保科五無斎は『信濃博物学雑誌』において、「諏訪湖底ソネに関する憶測」と題する論文の中で、遺跡は湖の島の上に営まれその後に沈下したという沈島説を地質学的見地から発表して、神保の説を支持した。また湖沼学からは、田中阿歌麿が、湖底質と平均水深(約2m)から以下のような遺跡沈下説を唱えた。①湖盆の原形を露呈する部分と湖底の沖積地があること、②曽根の湖底質が砂質の固くしまったものであるのに対し、他の地区の湖底質は泥質であることなどから、曽根遺跡は沈下したものと推測し、その主な原因は地滑りであるとの結論を与えている。

以上のように明治末期の学会は、杭上住居址説と遺跡沈降説の二つに別れて論争を展開したのであるが、前者の説は杭上住居址からの遺物の落下によった遺跡の成因説をとり、いわば水底の遺物散布地としての性格づけをしたのに対し、後者は人間生活の場である空間そのものが水没したとして、本格的な意味での水中遺跡の概念を形成し始めていた。

その後、大正に入ってから、鳥居龍蔵・八幡一郎・両角守一らが曽根湖底の調査を行い、石器や土器片などの採集から、陸上の遺物散布地と同様の性格をもつ水中遺跡と結論づけた。ただし、鳥居は諸説の検討の中で、1.陥没、沈下説は急激な地殻変動か、あるいは一定期間の継続的沈下かの論は、その生起した年代ないしは時間的な速度が語られておらず、当時の水面標高、遺跡の絶対年代も決定されていないので、問題は将来に保留すべきであるとした。また、2.水上住居説ならば、(a)杭上、(b)築島、(c)舟上・筏上の三様式が考えられるとし(a)ならば西欧の水上住居址に認められる有機物質の遺存のない点を指摘、(b)ならば遺物の撹乱がないことから徐々に水没したと考えられ、曽根と湖岸の諸遺物が別棟式であることから、曽根は時間的、また空間的に湖岸とは隔離されていたと理解しなければならず、(c)ならば欧州中石器文化のマグレモーゼ(Maglemose)期に類似した筏上住店址(Floating roft)と考えた。

鳥居はこれらの中で筏上住居址の可能性を初めて指摘し、その根拠として曽根遺跡発見の黒曜石の石片中に、スイスの湖上住居址で発見された石刃と類似するものが存在することを論拠として掲げた。縄文文化の初期に中石器文化の様相が認められると主張していた八幡一郎は、ここに細石器問題を提唱することになる。

その後、昭和35年には早稲田大学の直良信夫が「湖水増水説」を、同じく藤森栄一が調査報告として「諏訪湖曽根の調査」を発表した。それによれば、かつて曽根は陸続きの岬で、矢出川(細石刃)文化、御子柴(大型槍先)文化よりも後出の、刃器・ナイフ形石器文化に相当すると考え、剥片を利用した石鏃が発生、続いて長脚鏃・三角鏃・長身鏃が生み出され、この頃に爪形文士器が発生するに至るとした。そして次に、縄文早期の局部磨製石鉄が出現するがそれはわずかで、早期の土器のないことから、この頃にはすでにこの地は住める状況になかったとしている。また、その論拠として、『諏訪史』第一章の「諏訪盆地の地質構造に関する考察の一端」における、1.諏訪盆地は過去も現在も沈下現象を続けており、2.歴史以前に於ける盆地、諏訪湖は一大湖沼というより、各所に沼沢ないし深くない湖沼のある地域で樹木も生育していたとする三沢勝衛の説を援用し、遺跡は沈下現象によるもので約一万坪の沈下地域に宛されたものと結論した。

こうして、明治から昭和にかけての長きにわたる曽根論争は、細石器文化の研究を促しながら、かつ人文科学系の考古学者と自然科学系の地質学者との視点の違いを明確にした。さらに藤森栄一をして、それまでの湖上からの探索データにもとづく推論から、一歩進んで水底の遺跡に到達しなければ真の結論はえられないという、水中遺跡発掘の問題意識を想起させるに至った。藤森は「大きい無蓋のタンクを沈めて、ポンプ排水による陸化の方法」と「周辺を環状に埋め立てて排水し、調査後内部を埋める方法」の二つを考案したが、前者は技術的理由で、後者は資金の関係で、実現に至らなかったのは誠に残念であった。