日本における水中遺跡調査の歩み(2)

(4)海揚がりの品をめぐる解釈

明治44年4月の『人類学雑誌』27巻1号において、坪井正五郎は「越後の海底から引き上げられた朝鮮土器という雑録を記している。これは新潟県西蒲原郡隅田濱の沖合32kmの海底から、漁網によって引き揚げられた須恵器の大甕のことで、水没の理由として「運搬船の転覆によるものか、一種の祭式を行いて故らに投ぜられたるによるか、余は今判断の材料を有せず」と述べている。

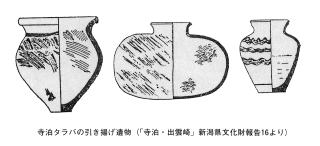

後日談になるが、この他にも三島郡の出雲崎では横瓮が、西頸城郡名立町の沖合では須恵器の片口などが、いずれも海底から引き揚げられており、その数は現在までに43点にのぼっている。また時代的には弥生後期の壷から中世の珠洲焼にと多岐にわたっており、大場磐雄は、一応、土地の陥没説を示しながらも、遺物散布地の水深が180m~240mの海底にあること、また問題の海上は海流も速く、しかも10月から3月までの冬場は激しい西風の吹く海域であり、いわば海の難所であったとして、難破船の積み荷か、もしくは航海安全の祈願を込めた海神奉祭として献供物を投入した可能性を指摘した。さらに大場は、『紀記』や『続日本記』、『太平記』などの記載を引用して、「古く海神を祭るには、海中に神の好物を投入したことは明らかである」として「海神投供」を提起し、古代の神霊献供の一型式として認定している。

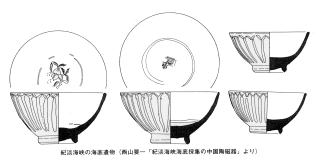

このような海揚がりの品物として、和歌山県友ケ島沖の紀淡海峡の通称「イカ場」(水深60m~250m)の海底から引き揚げられた中国陶磁器類が、江戸時代初期から「深日茶碗」の別名で知られていた。深日とは、ここを漁場とする漁民の生家たる和泉国深日浦のことで、記録としては嘉永6年(1853年)の箱書きが入った青磁があるという。現在でも時折、漁網に掛かるというから、恐らくこれまでに数百点にのぼる陶磁器が海底から引き揚げられている可能性がある。これらの品はすでに古美術商の手を経て散逸しており、その全体像を知ることはできないが、これを研究した保田憲三や森浩一・白石太一郎らは、堺の港を目指して沈んだ貿易船の積み荷の一部であろうとの推論を立てた。完形品が多く器種の形式にも統一性が認められることから、海底下に沈船が存在する可能性は極めて高いが、学術的な調査は未だなされていない。

(5)池底の遺跡の調査

唐古遺跡

昭和11年、奈良県森最前を縦断する国道15号線の敷設工事にともない、田原本町に所在する「唐子池」が採土場に決まり、早速、池底の土砂採掘が開始された。工事の着手にともない、水を抜かれた池底から大量の弥生土器が出土し、日本考古学史を飾る発掘調査が開始される契機となった。調査の結果、池底からは竪穴107基や弥生土器をはじめ、土師器・須恵器・瓦質小皿などが相次いで出土した。中でも弥生時代の遺物は、その保存状態が良好であったため、それまでの弥生時代観を塗り替えるほどの豊富な情報を提供することになった。奈良県下では、このほか県南部の下明寺池で弥生時代から鎌倉時代にかけての遺物が、さらには発志院伝法池で平安時代の住居跡が、池底の調査によって発見されている。

各地の鏡池

全国各地に「鏡池」という名をもつ池が多い。鏡のように静かで、しかも美しいという意味を名称の由来とするものが多いが、実際に鏡が池底から出土する鏡池が存在する。最も有名なものは、山形県にある出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山)の一つ、羽黒山の羽黒神社境内にある鏡池であろう。昭和7年6月、当時の内務省神社局考証課に、同神社の斎藤宮司から古鏡190面が提出された。これは前年において池底から発見され、危うく転売を免れたもので、当時、同考証課に勤務していた大場磐雄の手によって研究されることになる。鏡は平安時代から鎌倉時代の和鏡が主体で、室町時代以降から江戸時代にかけての鏡も若干存在し、中には宋代の湖州鏡といった舶載鏡が含まれる。また大場磐雄は、この池に鏡を奉祭品として献供する習俗は、ほぼ修験道の盛行期と密接に関連するとして、その中心時期を鎌倉時代に比定した。

また島根県松江市の八重垣神社内の鏡池からは土馬や須恵器の壷・高杯・平瓶などが出土しており、茨城県鹿島郡鹿島町の沼尾池跡(現在は水田)からも古鏡が発見されるなど、池への奉祭と関連した遺物の発見例が全国各地で知られている。

(6)湖沼の遺跡の調査

葛籠尾崎湖底遺跡

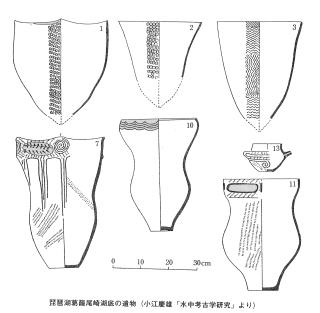

わが国最大の湖である琵琶湖は、世界一深い湖底遺跡をもつ湖である。滋賀県湖北町尾上より、3kmの湖上を隔てた対岸の飛地、葛籠尾崎より東沖へ600m~700mの水域下、水深70mの湖底谷に位置する葛籠尾崎湖底遺跡がそれである。

遺跡発見の端緒は、大正13年、尾上の漁民が底引網漁を操業中に土器を引き揚げたことにある。翌年、柴田常恵が『人類学雑誌』40巻1号に「琵琶湖底より土器を発見」と紹介し学界の注目を集めるところとなった。昭和3年、島田貞彦は『滋賀県史跡調査報告』第1冊の中で、この湖底遺跡を取り上げ、その成因について、1.湖岸の遺跡地より押し流された場合、2.事故の為落下された場合、3.湖流等の関係にて一所に集合する場合、4.遺跡地付近に地層の変化ありし場合の四つの仮説を立てた。その後、昭和25年には、小江慶雄が『琵琶湖底先史土器序説』を著し、遺物類に対する研究から、「湖底の文化遺物が全て包含せられた原遺跡を、葛籠尾半島上に求めようとする推定は、ある程度許されるであろう」とし、遺物の故地を葛籠尾半島東岸に求めた。昭和32年、江坂輝弥は『考古学ノート』2(1957年)の中で、遺跡形成の要因を「断層による遺跡地の陥没」および「垂直動の地盤沈下が考えられる」とし、局地的な地形変動を唱えた。また同年、西村嘉介は『広島大学文学部紀要』11号に、湖東に水没した条里遺跡の研究を楷まえた上で、条里制実施以後の湖岸の沈水と遺物のある程度の移動をもって説明できるとした。

こうした論議の中、ようやく湖底遺跡に対する本格的な調査が実施される。昭和34年、琵琶湖総合調査の一環として、東京水産大学の協力をえて、初の水中撮影や音響測深などが行われた。昭和32年と34年の2回にわたり、湖底の音響測深を実施した小谷昌は、『地理調査時報』24(1969年)の中で、「琵琶湖葛籠尾崎湖底遺跡の地学的調査」を著し、「葛寵尾崎湖底遺跡の遺物は明らかに遠来のものであり、遺物の移動経過は次の三つが考えられる」として、小江慶雄の研究を引用しつつ、(a)古生層山地より山腹の崩壊によって湖水に運び込まれた、(b)東岸の陸上から河流に因って吐出され、重い石器のみ余呉川遺物地点(河口沖200mの水深11m地点に殊生時代の石器が散布していた)に残留し、漂流性のある土器のみが葛寵尾崎付近に沈底した、(c)人手によって運ばれ、沈没、遺棄、投下のいずれかによった、との仮説を立てた。

多くの研究者によって湖底遺跡の故地とされる葛籠尾崎は、琵琶湖の最北端から竹生島に向かって張り出すように突出し、その先端部は古生層を露出する絶壁である。また岬東側の崖下には、ごく僅かの汀線部しかなく、現在では遺跡が営まれた場所を想像するのは困難である。しかし小江慶雄の研究によれば、乾元元年(1302年)作と伝える「管浦文書』の一つ『竹生島図』に描かれた葛籠尾崎の情景に、数件の屋舎や僧堂と思われる建物が描かれており、地名伝承にも寺ケ浦、土山(堂山)の名が残されているという。また周辺漁民の伝説上にも、葛籠尾崎の沖合を通ると水底から読経や鐘の音が聞かれるなどといったものがあり、かつて僧堂が存在したことを暗示している。しかし湖底遺跡からは、縄文時代早期から平安時代までの非常に時代幅の広い遺物が採取されており、採集された土器の多くが完形品もしくはそれに近い部分的な欠損品である点を考慮すると、陸上の遺物の二次的な流れ込みとは考え難いのである。

昭和57年、滋賀県教育委員会は、県費と国庫補助金によって同遺跡の総合調査を行い、遺物散布地が葛籠尾崎の南端部分や西方海域、さらに竹生島の南西水域の湖底まで広がっていることを確認した。また葛籠尾崎から竹生島や西野山、竹生島から東西方向へと10箇所において、音波による地層の断層調査を実施し、過去20万年前後の間、同地周辺部での陥没等は一切みられなかったと報告している。なお、昭和59年に水中探査テレビでの調査や、水深20m地点での試掘、同地点より沖合30mにかけてのトレンチ試掘においては、遺跡の存在は確認されなかったという。まさに遺跡の性格は、深い水底と同様、謎のベールに包まれたままになっている。

琵琶湖では、このほかにも大津市来津貝塚が、昭和27年、藤岡謙二郎の素潜りとボーリング調査によって確認され、湖岸の微高地に営まれた遺跡が、その後に水没してできた湖底遺跡であることが判明した。昭和55年には、文化庁の「遺跡確認法の調査研究」事業に取り上げられ、次年度に行われた範囲確認調査により、遺跡は縄文早期から中期前半に形成された純淡水産貝塚で、貝殻のC14年代測定では4920土120B.P.という年代がえられている。

なお、昭和58年からは南湖東部の志那沖において潜水調査が行われ、赤野井湾から志那、平湖まで4.5kmにかけての湖底で、縄文晩期から弥生前期の包含層が確認されており、葉山川河口では沖合300mを矢板網で囲み、中を排水陸化して発掘調査が実施された。同様に瀬田川河口においても、昭和58・59年に矢板網と遺跡の陸化による発掘調査が実施され、縄文から中世に至る遺物を検出している。さらには多景島周辺の湖底からも、平安時代の焼土や炭が藩水調査で検出されるなど、遺跡が4m近く水没して湖底遺跡となった事実が判明している。

網走湖の調査

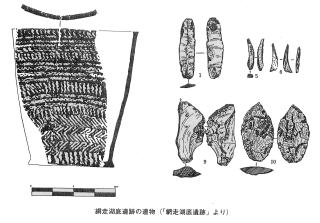

昭和38年、オホーツク海に面した日本最北の湖底遺跡として、網走湖が調査された。

この湖は周囲46km、面積34k㎡という広さで、女満別川河口より北西に約1km、湖岸より220m沖合のごく限られた範囲に遺跡が存在した。調査は網走市郷土博物館が中心となり、調査水域を一辺30mのグリッドで区切り、湖岸からの位置測定を行いつつ遺跡の範囲確認を目指した。発掘には蜆取具を利用した採集とダイバーによる潜水調査が行われ、昭和40年には第二次調査を実施して遺跡の全容を把握している。網走市郷土博物館の米村哲英は、これらの調査結果をふまえて、以下のような結論を述べている。すなわち遺跡は土器からみて縄文早期中頃、絶対年代では7000年前のもので、北海道中央部から東北部にかけての平底文化圏に属し、シベリア大陸から渡来した集団によるもので、その営みは漁労に主体をおき、石錘の出土例から網による漁法も存在しただろうというものであった。また遺跡の水没については、海進による海水面の上昇によって、遺跡が立地した汀線付近が水没したと結論している。

富士五湖の調査

昭和49年・50年には、箱根の芦ノ湖と富士五湖の山中湖が調査された。まず昭和49年7月、箱根神社の文化財総合調査の一環として、地元の文化財保存会と東海大学潜水訓練センターが協力して、明治の廃仏毀釈によって沈められたと推測される箱根権現の仏教関連品の探索が実施された。潜水調査は箱根神社下の鳥居から元箱根寄りで行われ、調査の結果、鎌倉時代末から南北朝時代に至る陶片を採集した。この調査により、江戸時代以降の遺物がみられない理由に関しては、九頭竜信仰によって湖が神聖化され、湖に対する物の投入がなくなった可能性が推論された。湖はヘドロの堆積が厚く、潜水調査も満足のいくものではなかったが、箱根神社の足跡をかなり正確にとらえることができたのは収穫であった。

昭和50年の山中湖の調査では、山中湖湖底調査団が結成され、4月と5月の2回に分けて調査が実施された。まず第1回目の調査では、水深6m~11mに水没した立木を確認し、旧山中湖は承平7年(937)の富士噴火以前は、水深2m~3m程度の浅い湖か、あるいは川程度の規模であったことが判明した。さらに5月の第2次調査では、水深11mの涌水付近で人工の積み石を、水深4m付近で火山灰に埋もれた丸木舟を発見した。これらの事実から、同調査団では、承平の富士噴火を境に水深が増したことを重視して、『弘仁式』や『貞観式』に記載のある古代の駅家である「水市駅」の所在地は、少なくとも水深6mより浅い位置に存在していたと推測し、陸上に埋没している可能性を指摘している。ただ自生するフジマリモの調査中に、水深11mの湖底で石碑が発見されたとの話もあり、集落跡の水没もありうるとして将来の調査に期待を寄せている。