九州・沖縄水中考古学協会会報

第1巻・第3/4号

1991年7月31日発行

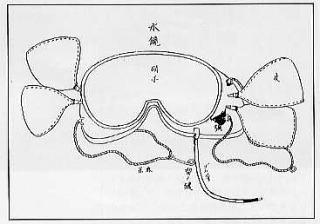

水中眼鏡 三島 格

かつて『蝶蓋製貝斧』という小論(註1)を書いた折、蝶貝夜光貝の乱獲の元凶がこの眼鏡であることを知り、そんなに威力があるのかと驚いたことがある。最上孝敬によれば明治10年(1877年)代には使用との記述(註2)があるが、わが有明海では明治23年(1890年)には、既に登場(図1、註3-1による)。註3-1書はかなり詳細な解説を施している。今後水中考古学領域の用具の変遷にも留意する要があろう(註3-2)。

註1 三島 格「南東考古学」所収1989年第一書房 東京

註2 最上孝敬「原始漁法の民族」1969年p.185 岩崎美術社 東京

註3-1「熊本県漁業誌」第1編下1890年熊本県農商課(復刻)

註3-2平岡勝昭「狼煙」2-熊本県の漁具p.28 牛深郷土歴史研究会編1990年 牛深

韓国における水中考古学の調査の現状と課題 趙 由 典 翻訳 郭 鐘 喆

はじめに

韓国における水中考古学の調査と研究は1975年の夏、全羅南道 新安郡 知島邑防築里 道徳島の前方の海底から中国の宋・元代の陶磁器が偶然えび漁の漁網に引っかかったことから始まる。これがきっかけとなり現在に至まで、何回かの海底の遺蹟・遺物に対する調査が行なわれ、水中考古学に関する知識も蓄積されつつある。ここではまず、今まで行なわれてきた調査の概要と関係研究活動などについて、紹介することにしたい。

Ⅰ.調査の概要

1).全南 新安郡 防築里の海底遺蹟の調査

遺蹟は全南 新安郡 知島邑 防築里 道徳島の前方にある荏子島と曽島との中間地点(東経126゚05’06”"北緯35゚01′15”)の海底にある。1975年この海上で操業中であったえび漁の漁網に青磁花瓶など6点の中国宋・元代の陶磁器が引き掲げられたことで、おそらく海底に沈没船があるだろうと予想された。1976年9月には同海域で、また青磁花瓶など120点余りの陶磁器が引き揚げられ、不法売買されるなど、その後事件が相次いで起った。それで正式な調査の必要性が打ちだされ、1976年から1984年まで、9年間にわたり文化財管理局によって実行された。

新安沈船の竜骨引き揚げ全景

調査地点の水深は20~25mぐらいで、海底質は泥であった。海水の流れは潮汐周期によると往復性潮流の特性をもっており、潮汐干満の差は4~6mである。流速は平均2.5ノットで、毎時間ごとに潮の流れが変わるが、1日平均15分ぐらいは潮の流れがとまる。常に濁流であるため視界はゼロで、水中撮影は不可能であった。遺物の引き揚げはグリッド法によった。浮標を使って区域間の状態を点検しつつ、遺物の出土位置を記録しながら取り上げることで、海底における遺物の分布状況をできる限り正確につかむよう努めた。

調査の結果、引き揚げられた遺物は中国製の陶磁器20,000点余り、土器類2,300点余り、金属製品700点余り、銅銭28トン、そして紫檀木1000本余り、船体の部材片約400点などである。このうち、中国製の青磁は龍泉窯系のものであり、青白磁、自磁は景徳鎮窯のものがほとんどを占めることがわかった。沈没船は長さ約31m、最大幅14m、高さ4mのものと推定された。船の構造は方形の竜骨をもつ尖底形のもので、船体は7つの横隔壁によって区画され、中国の船とみられる。またこの船は高麗忠粛王代のA.D.1323年ごろ中国の寧波港を出発して日本へ向う途中沈没したものとみられる。この沈没船に対する調査はA.D.14世紀ごろの中国、韓国、日本を結ぶ貿易航路及び貿易品、対外交渉史研究に多くの情報を提供するものとなった。

2).莞島 漁頭里の海底遺蹟の調査

遺蹟は仝南 莞島郡 薬山面 漁頭里の前方海域東経126゚57’27”北緯34゚24’40”の地点にある。無人島である漁頭里島の東北交出部から72mぐらい離れた海域の底から沈没船がみつかり、1983年12月と1984年3月~5月の2度にわたる調査が行なわれた。1977年1月漁頭里島の海域で漁労作業中の漁網に高麗青磁盤6点と皿1点が、また1983年12月にも同海域で青磁4点が引き揚げられた。それで現地での確認調査を行なったところ、17点の青磁が引き揚げられたことで海底に多量の青磁類があると予想された。

調査地点の水深は中心部が約15mで、60~70cmの厚さの泥が堆積していた。潮の流速は2~3ノットであり、大潮の頃には視界ゼロに近く、小潮の前後3~4日間視界約1mぐらいであったため水中撮影は難しかった。

調査の結果引き揚げられた遺物としては盤、皿、虎口瓶、梅瓶、油瓶、鉢、壷などの青磁類と、扁壷、盤などの黒褐釉の陶器類、土器、飯そして道具、当て具、匣鉢がある。総数32,000点余りにおよび、その大半は実生活用の食器である。沈没船は長さ約10m、底幅1.65m、船幅約3.5m、高さ約1.7mのものと推定される。船底は平らで、厚い角材5本を使っており、船体の組み立てには木製の釘のみを使っていたことがわかった。船体の外板、底板の一部などの基本骨格には松材を使っており、ほかに櫟(くぬぎ)、榧(かや)、檜(なら)、野胡桃(のぐるみ)などの材も使われたことがわかった。この船はA.D.11世紀の中・後半頃、海南珍山里一帯の青磁窯で生産された陶磁器を当時の仝南・慶南地域の地方官衙及び土豪、寺刹に供給するために航海している途中で沈没したものとみられる。この調査によってA.D.11世紀の中・後半頃の陶磁器の生産と供給、使用階層などに関する多くの情報が得られたことは注目されよう。

このほか、1981年から1983年までの3度にわたり忠南 瑞山郡 新進島 里馬島の前方海域で調査が行なわれ、高麗青磁と朝鮮時代の磁器及び鉄斧などが引き揚げられた。また1983年4月には済州島 北済州郡 新昌里の前方海域でも金製装身具類などの引き揚げがあった。

Ⅱ.調査方法上の問題

いままで韓国で行なわれた水中考古学の調査の概要を述べてきた。これらの調査をいまふりかえってみると、調査地域の様々な悪条件と調査方法上の未熟などによって決して十分なものにはならなかったことを認めざるをえない。1976年の新安の調査では、それまでの水中考古学の調査の経験が皆無であったし、さらに調査地点の水深が20m以上で潮の流速も平均2.5ノット、視界不良という悪い条件のもとで行なわれたものであった。したがって、海難救助隊所属の深海潜水士約60名、艦艇2隻と将兵240名などからなる海軍支援団の協力なしには調査はまず不可能だったと思う。遺物の引き揚げ作業は艦上に乗船していた考古学者の指導にしたがい以下の手順で行なった。予め用意された2m×2m大きさの鉄製の枠を遺物のある海底におき、遺物の取り上げは枠の区画順にしたがって行った。同時に重要遺物は艦上で図面に記入してできる限り海底での遺物分布状況を把握しようとした。しかし、どうしても船体は切断して引き揚げするしかなかったし、海底の掘り下げは70cmの探さまでしかできなかった。また水中撮影のため350ワット、1000ワット用の水中照明灯などを用いたが、視界ゼロで失敗に終った。調査に用いられた主な装備は除土機(Water Jet)、空気袋(Air Lifting Bag)、水中音波探知機(Side Scan Sonar)、夜光棒(Light Stick)、浮標(Position Buoy)などがある。このような状況のもとで行われた新安海底遺蹟の調査を通じて水中考古学の調査の方法と技術に関する知識と経験が少しずつ蓄積できるようになった。また年1回海軍で水中潜水訓練を安けることで民間調査要員の潜水能力を培養し後の莞島の調査では海軍の直接的な参与なしに行われるようになった。

一方、上記のような調査の進展と共に、引き揚げられた遺物に対する保存処理や展示、学的評価をめぐる学術会議の開催などにも力を注いできた。まず海底遺物に対する保存処理や展示に関わることとしては沈没船の処理を専擔するための組織が調査現場に近い木浦にもうけられた。また、ドイツ海洋博物館のホフマン博士(P.Hoffmann)を1985年に、西オーストラリア海洋博物館のグリーン部長(J.Green)を1987年にそれぞれお招きして木船の保存処理などに関する技術を交換した。韓国のほうからもスエーデン、イギリス、オランダ、ノルウェー、デンマークなどの関係機関に研究員を派遣して先進技術を習得しつつ保存処理にあたっている。1990年には正式に木浦海洋遺物保存処理所が国家機関として発足されるようになり、引き揚げ遺物の展示を目的とする総合展示館を1995年完工目標として建設中である。一方、引き揚げられた新安海底遺物をめぐる学術会議が1977年10月にソウルで、また1983年9月には日本の名古屋で「新安海底引揚文物」という国際シンポジウムも開かれた。

おわりに

第四紀洪積世の最後氷期(約20,000年前)には気候の寒冷化に伴う低海面相になって朝鮮半島を囲んでいる海域のほとんどが陸化されていた。それで中国大陸と朝鮮半島と日本列島とは陸でつながり、人間や動物の移動と文化の交流が陸路を通じて行われたと考えられる。しかし、洪積世が終わり沖積世(完新世)にはいると、海面は急激に上昇したのち紀元前後のころから海面は再び低下しつつ現在のような海岸線が形成されたといわれている。

朝鮮半島をめぐるこのような第四紀の海面変動を考えると、旧石器時代から新石器時代にかけて海岸域に住みついていた人々の足跡が現在の海底に沈んでいる可能性は十分考えられよう。つづく歴史時代にはいってからも朝鮮半島を囲んでいる海は政治・外交、軍事的往来と海洋交易の舞台となっていたのである。さらに陸上のほうに目を転じてみると、大規模な土木事業によるダムの建設などによって十分な記録さえ残すに村と土地に刻まれた人々の歴史がいまもなお水没されつづけている。これら水没されている遺蹟・遺物を調査と研究の対象とする水中考古学の学問的存在意識と使命についてはいまここで再論するまでもない。とはいえ、いままでの水中考古学の調査と研究が整えた形で行われず、また調査と研究の重点が引き揚げられた遺物の保存処理へ向けられ調査の方法と技術面での工夫や開拓がおくれていること、専門人力の絶対不足などは現状的課題として認めなければならない。

これからも水中考古学の調査と研究を専擔できるような組織づくりと専門人力の養成、より体系的な調査方法と技術の確立などに力を注いでゆくつもりである。

海に生きる -船大工頭梁にきく-(2) 松田 又一

松田: そして二日の打ち初めのことを云うとったですか。今もうやっているところはないでしうが。

質問: 正月の二日ですか。

松田: 打ち初め云うて、資料館(旧福岡市立歴史資料館)には打ち初めに使う舟は寄贈しとります去今年も12分割した舟を鋸で造っとります。一番最初に墨さしして、板にすじを引く訳ですたい。そしてそれもね、ちょんちょんちょん3回、ちょんちょんちょん3回1、ちょんちょんちょん3回ずつ。

質問: その打ち初め用の舟は毎年造る訳ですか?

松田: そうそう、そいけんけずっていくけん、こもうなった。…3回目ぐらいの板。今は博物館(福岡市博物館)に来とるはずです。そいけん船を造ったら、次は鋸、鋸でチョッチョッチョッと目を入れていく訳です。そしてその次は整で切り込んでいく訳ですたい。これもチョッチョッチョッと3回ずつ。そして手斧ってあるでしょうが。これも3回やって最後はカンナ面を3回、これも3回。そして終って道具を綺麗に拭いて、道具箱に入れて、他に墨壷、墨さし、曲がり金とカナズチ、そんで全部揃います。普段、仕事する時はそれだけでは足りんから、他に色々ありますけどね。

質問: 何か特別なお供えはあるのでしょうか?

松田: ちょっと形式的に、そしてそれに正月用のものを盛りこんで、お供えせないかんです。12個、え~と、餅、黒豆、数の子、それ正月のもんでしょうが。それに魚、さしみ用の魚をチョッと、そして米、それからカマボコそれにいりこ、結局おかしらでしょうが、‥・結局魚というか、切身ですね。それから人参、大根、ごんぼう、とにかく12品揃えないかん。前のことやけ忘れっしもうた。あっそれと、栗、干柿!。

質問: 栗と干柿ですね。これは全部正月に揃えそうなものですね。

松村: そうですたい。これを少しずつこの木屑に載せていく訳。そしてそれを正月の5日の福入りってありましょうが…。あんときこれを入れて雑炊を炊いて食べる訳よ。そしてこの最初に切った木屑もって、もとは薪にしてチョッと燃やし初めしよった訳ですたい。薪にはならんですけどね。それを正月の燃やし初め云うた。そして2日前、話は前後になるけど、墨壷使うでしょうが。これはその正月の元日に若水汲むでしょうが。それか

ら採って墨すって、書いた訳です。そしてあとは頭梁の家に寄って、職人に酒をふるまう訳です。大体行事としてはそんなもんですね。

松田 又一氏略歴

大正9年11月25日生まれ、16歳で父に弟子入りする。

昭和60年、福岡市技能功労者に選ばれ現在に至る。

福岡市西区西ノ浦在住

(聞き手:常松 幹雄)

福岡県糸島半島沖引き揚げ遺物に寄せて 岡部 裕俊

発見の経緯

昭和62年10月のこと、福岡県糸島郡前原町の伊都歴史資料館に糸島近海で引き揚げたとされる遺物が持ち込まれた。発見したのは同郡二丈町吉井で福漁丸に乗り込み近海漁を営む梅本義明氏と長田政臣氏で、同年9月に糸島半島の北西沖合16kmに浮かぶ烏帽子島西側付近の水深40~60mで底引き網漁をしていたところ、網の中に緑色に光る茶碗のかけらと銅銭が混じる錆塊を発見したという。両氏の話では漁師仲間の間では以前から「この海域では時折陶磁器のかけらが揚がってくる」と評判だったらしい。

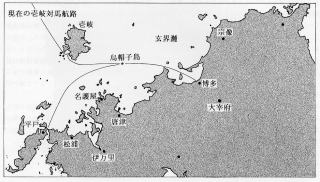

現在の壱岐対馬航路

とろ箱に納められた資料に目を移すと、まず目に入ってきたのが大きく割れた青磁碗片である。いずれも濃緑色の釉が鮮やかに残る。器の表面に付着したふじつぼは海底での長い眠りを物語る。またその傍らには自磁片、錆びた銅銭塊や一枚の陶器皿が置かれていた。銅銭塊には、編製品の一部とみられる竹林片もみられる。

とりあえず資料を手元に預かったが、銅銭は腐食の進行が著しかったので、福岡市埋蔵文化財センターの本田光子氏に洗浄、防錆処理のお手を煩わせることとなった。現在は一括して伊都資料館で保管している。

出土遺物と年代

持ち込まれた資料は銅銭50枚以上、青磁碗7点以上、白磁碗1点、陶器皿1点を数える。

烏帽子島付近の海底から引き揚げられた青磁碗と青磁皿

塊から剥離した銅銭は40枚で、うち判読できたのは11種27枚である。最も多いのが元豊通宝(9枚、1078年初鋳)で、元祐通宝(4枚、1086年初鋳)、皇宋通宝(3枚、1039年初鋳)がこれに続く。11世紀の北宋銭が大半を占めるが、2枚の開元通宝(621年初鋳)も含まれる。

青磁碗はいずれも器高の高い体部が直線的に立ち上がるもので、内面に飛雲文を配したものもある。12世紀末~13世紀前半の龍泉窯系青磁とみられる。破断面はま新しいものが多く破片相互で接合できたものも多いことから、本来海底では完形に近い状態であったものが引き揚げ時の衝撃で破損した可能性が高い。

おわりに

発見された資料の状態や漁師仲間の証言からみて、烏帽子島西の海底にはまだ相当量の資料が良好な状態で遺存していることが予想される。また博多湾周辺の海中からはこれまでに漁網などにかかって様々な遺物が引き揚げられている。しかしこれらの資料はなぜ海中に沈んでいたのか。想像にまかせればやはりこの海域には日宋(元)貿易に係る多くの貿易船が沈没したことが想起されよう。

北部九州では古代から中世にかけて博多を中心に大陸との盛んな対外貿易が展開されていたことは広く知られていることである。おそらく交易船は松浦半島沖から壱岐、対馬を経由してあるいは直接に、一路大陸をめざして船を進めていったことだろう。資料が引き揚げられた烏帽子島付近では現在でも博多と壱岐、平戸を結ぶ定期航路上にあり、同島の灯台は付近航行時の貴重な標とされ、いにしえにおいても同島が航行上の重要ポイントであったと思われる。

しかし波荒い玄海灘は有史以来海の男たちに大きく立ちはだかり続ける。この船舶の装備が充実した現代でさえ座礁遭難の悲報は絶えることがなく、ましてや古代中世ではこの悲劇が幾度となく繰り返されたことも想像に難くない。中国からの帰途を急ぐ積み荷満載の船が母港博多をま近に控えながら、不意の嵐に見舞われて無念にも沈没したことも十分に考えられるのである。今回の発見遺物は往時の航路を検証するうえで貴重な資料であるとともに、記録に残ることなく果てた海の男達の壮絶な闘いの碑ともいえる。

近い将来、当海域の詳細な海底調査が行われて今回の引き揚げ資料をめぐる謎が解明され、対中貿易史研究に新たな1ページを加える日がやって来るかもしれない。

五カ浦廻船とその遭難 高田 茂廣

かつて、近世初頭から幕末期までの二百数十年間にわたって、博多湾西部の能古島・浜崎・今津・宮浦・唐泊の五力浦を基地とし、「五力浦廻船」と呼ばれた海運集団があった。最盛期の享保から宝暦の頃には千数百石積みの船を六十船近くも所有し、全国有数の海運集団だったのだが、明治以降の歴史書の表舞台からは全く姿を消し、土地の人々からも忘れられた存在になってしまっていた。

船額 元禄三年

たかが民衆の船の米や材木を運んだに過ぎない過去など、政治中心の歴史観の中では取るに足りないことだったのだろうが、最近では多少なりとも認知され、私以外の人の文章にも時折登場するようになってきたのは嬉しいかぎりである。

私が五力浦廻船の存在を知り着目したのは二十年近く前のことだったが、その頃は研究の方法も分からず、手当たり次第に集めたいくばくかの資料をもとに勝手な推量を重ねたものだったが、その中で最も頼りになった資料が遭難の記録であった。

近世における遭難の記録の基になるものは「浦證文」とか「灘状」と呼ばれる遭難証明書である。例えば、津軽辺りで遭難した場合、幸いにして生き残った者がいて国に帰りたいときに浦證文がなければ本当に遭難したかどうかも分からない。廻船の多くは船主である居船頭が雇った沖船頭によって運航されていたから、居船頭に対する遭難の証としてどうしても浦證文が必要なのである。浦證文を書いたのは多くの場合遭難した場所の庄屋であったが、それをまた証明するために大庄屋が裏書きした。五力浦の船の場合は積荷の多くが幕府や各地の藩の米であったから、藩の重役が更に裏書きをしている。私がこの浦證文を見たのは明治三年に瀬戸内海の弓削島沖で遭難した筏島船のものであったが、このような実物が残っている例は少なく、浦證文を発行した場所の庄屋の家などに控えとして殆された「覚え」をもとにして地誌などに書かれたものが大部分である。したがって、私の旅は日本海を北海道の江差までさかのぼり、下北半島から太平洋を南下して紀伊半島から瀬戸内海へと続くのである。

十数年後の今日までに発見した五力浦廻船の遭難艘数は、太平洋岸の三陸海岸から房総半島までの五十艘をはじめとして二百艘を越えた。勿論、財布と暇を計算しての十日間程の旅を毎年繰り返しての調査だから不完全極まりないものであり、もっと正確な調査をすることが出来たら遭難件数も倍増するのではないかと考えているのだが、やや歳をとり過ぎた。遠い他国の、例えば、銚子の犬吠崎に太平洋を眼下にして立ち、あるいは、江差の古びた芝居小屋で十数人に過ぎない観客と共に追分を聞さ、さらに、能登半島の禄剛崎で固い雪に頬を打たせながら、荒波にもまれて命を落としていったであろう祖先のことを偲び、思い切り感傷に浸るなどといった楽しみを捨てて、今後は図書館の窓際でノートをとるしかないのだろう。

さて、五力浦廻船がいつ頃どのようにして始まったかは明らかではないのだが、中世の段階では松浦党的な集団であったものが近世になって幕藩体制と結びつき、船も巨大化していったものであり、その端緒となったのが豊臣奉書の朝鮮出兵であったのだろうと考えている。秀吉の没後、徳川の時代になると黒田長政は数百艘という大量の石船を建造する。福岡城や黒崎城の築城をはじめ大阪城・名古屋城・江戸城の築城のため使用する石や材木を運搬するための船である。『黒田家譜』によれば、船の大きさには触れていないものの、石を採った場所の多くは唐泊や今津・残島などであり、五力浦廻船の根拠地と合致する。西浦の漁師の話によると、野北沖の海底から時折切り石を引き上げることがあるそうだが、その当時の物であろうか。

築城の時代が過ぎ、島原の乱などの大事件も治まり、平和の時代ともなると、大量に建造した石船の新しい活用方法として、近世を通じてもっとも重要な流通物資であった米をはじめとする諸物資の運送などにあたらせるため、石運びに功績のあった五力浦に払い下げたと考えるのが、五力浦廻船の始まりを考えるうえでもっとも妥当なのである。

『五力浦廻船方記録』によれば、五力浦廻船の主な仕事として、福岡藩米の大阪・江戸への輸送、参勤交代と長崎警備のときの荷物の輸送を挙げている。この内、藩米の輸送は約10万石であり、現在の暦で云えば12月から2月頃までに終えることが出来たし、参勤交代や長崎警備の仕事も何艘かの船が1・2カ月も従事すれば終えたであろう。余った9カ月をどうするかだが、幕府をはじめ津軽藩・南部藩・庄内藩など東北諸藩の米や材木を請負積みで運送していた。このような場合、特に江戸へ運ぶ場合は津軽海峡を越えて太平洋を南下するコースがとられ、したがって先にも述べたように三陸海岸から房総半島にかけての遭難が最も多くなるのである。

太平洋岸の遭難の特徴として、ときとして「行方知れず」というのがある。船も乗組みの者も総てが行方不明という最も不幸な遭難のあり方だが、幸いにも数年を経て行方が判るのはフィリピンやボルネオからの帰国であった。五力浦廻船だけで4件、総て宝暦から明和にかけての事件だが、乗組員数約80名、帰国者は20名にすぎなかった。宝暦2年にルソン島へ漂着した浜崎の善右衛門船は全員助かったのだが、鎖国の時代であってみれば、しかもキリシタンの国への漂着であってみれば、帰国すれば死罪になると信じて大半の者が帰国せず、帰国した5名の者も中国への漂着であると嘘を云っての帰国であった。結局この嘘はばれるのだが、「さしたる悪意もない」ということで、その後の出国(当時の国とは筑前とか伊豆の意)と乗船を禁止されただけで許されたが、ルソンに残った者の親類の者は「キリシタンの類」とされて一時投獄され、その後海運業に拘ることを禁止された。明和元年にミンダナオに漂着した唐泊の伊勢丸の場合は、19名全員が助かったのだが、これも孫七一人が8年後にボルネオから奴隷に売られるなどの苦労の末帰国しただけで、他の者は病死や売られていった後どうなったか判らないといった状態である。この伊勢丸と同じ日に同じ場所で遭難した残島の村丸の場合は14名が帰国したが、帰国後の一生を残島から一歩も出ることなく終えた。

近世では、船が遭難したとき、乗組員の救助をはじめ海に落ちた積荷や転覆した船の処理などに対して細かい決まりがあった。勿論、人命救助が第一であり、救けた人々を如何に親切に遇して帰国させたか、もし死んだ人があればどのように弔ったかを藩に報告していたようであり、この書類もあちこちに殆っている。また、病死者も含めて死者を葬った寺の住職からは、死者の旦那に村して「結縁」した旨の知らせが送られた。西浦の西照寺の過去帳には寛文年間から現在までの「結縁」の写しが書き残されているが、それに基づいて訪れた津軽半島三厩の正行寺では、享保14年8月5日に死んだ唐泊孫七の命日だったそうで、大いにご馳走になった。また、偶然に訪れた紀州大島の蓮生寺では「他国者ばかりの過去帳があります」と見せられた過去帳の中かち安政6年に死んだ宮清武右衛門の記述を発見することが出来た。寛延元年に山口県大津島で遭難死した残島の十人の人の場合も、知らせを受けた残島では遺族が現地に基を建てたが、大津島では二百数十年を経た今日でも盛大にその供養を行なっている。三陸沖などで遭難して船が行方不明になったときは、二年を経ても船の確認が出来なかった場合に遭難した日を乗組員の没年とした。

解体した常香板時計(船時計)

このような例は数かぎりもないものだが、博多湾近辺でも多数の他国船が遭難している。志賀島沖や玄界島付近が多いようだが、古代からということになると年に1艘としても約2000艘、すごい数である。正直なところその実態を正確に把握していないのが実態であるが、志賀島沖で遭難死した因島の人の場合、その妻が訪れてきて基を掘り起こし、着ていた衣類から本人であることを確認している。などといった文書も残っており、調べると大量の事実が判りそうな気がしてならない。

沈没した船や積荷に村する処置は基本的に現在とほぼ同じであるが、運航不可能となった船や商品価値の下がった物は現地で競売に付すなどの処分した。この場合、海底に沈んだ物を引き揚げた場合は10分の1、流れている物の場合は20分の1、岸に流れ着いた物の場合は30分の1がそれぞれ拾った者に与えられたが、志賀島沖で遭難した塩を積んだ船の場合、海に潜った人はさぞがっかりしたことであろう。享保5年に福岡藩や小倉藩などによって砲撃され、筑前大島の前で沈んだ中国船の場合、その積荷はどうなったのであろうか。

以上、五力浦廻船の事実を遭難を中心に、多少とも水中考古学への挑発的な意味も含めて、かいつまんで書いたが、一人の人間の出来る仕事はたかが知れており、グループとしてのしかも新しい学問としての水中考古学の発展を期待して止まないのである。