九州・沖縄水中考古学協会会報

第2巻・第2号

1992年1月31日発行

自然環境と水中考古学 林田 憲三

水中遺跡を調査する時、何時も自然環境保護の重要性を感じる。それは水の透明度が調査を行う上でおおきく影響するからである。透明度が極度に落ちると、まるで陸上の発掘調査を暗やみの中で、するようなものである。最近、水辺には空き缶、ビニ-ル製品等の廃棄物が目に付く。港でもこれら製品の浮遊物を見かける。水中への生活廃棄物は現世から、別次元の世界へ無垢なメッセージの如く、決して自然破壊に加坦した当事者であるという意識はない。或る時は信仰や習慣、更に「生きる為」を正当化する環境破壊が、人間生活を幸福にするものであるとしても、自然環境破壊の意識や行為が浄化されるとは思わない。水中考古学は学問以前に現代社会への使命として、自然環境の保護に努める必要があると考える。

北部九州地域の櫓について 小林 正美

はじめに

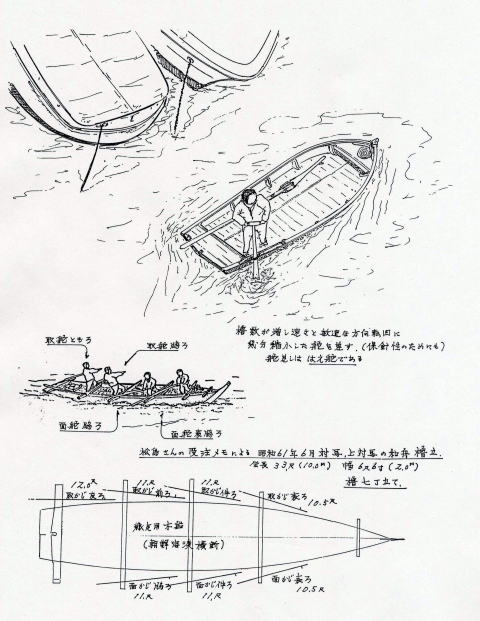

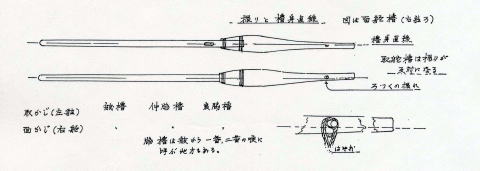

櫓葉(ろば)の働きとは、櫓を漕いで舟に前進を与える。それは水中の葉身(櫓葉)に仰角を付けて櫓を押す引くの反復運動である。櫓腕を手前傾きにして押しきったところで、瞬時に向きを変えて反転し、手前に引きつけては、押し返すと、折り返し引きの動作へと・・・これを漕者の手首に注目すると、櫓腕を握った拳の先が押しのときは天を指し、引きのときは、眼下の水面を指すようにして、手首の屈折運動を反復している。これが水中の櫓葉に仰角を与えて推進作用の原動力になつている。この動きに併行して、櫓腕の先端部の櫓柄にある櫓杵(ろづく)に掛ける早緒は張りつめて、前後する漕者の動きに追従する。櫓葉も水中で仰角を付けて右に左に反転を繰返すと、葉身がジグザグに水を切り進む実態が画き出される。櫓葉先から小さな渦巻きが次々に発生しては舟の後方に浮上して消えてゆく。櫓の支点を為す局部の長入子(いれこ)と櫓杭(ろぐい)はガッチリ食い合って、櫓葉が作動した推進力を舟に伝導すると共に、櫓は挺子(てこ)作用の全集中力が接触摩擦する局部で音を発して、にぶく重く木鳴り続ける。正に人と櫓と水の力が舟に結合されて、太古からの海の歴史を結集、凝結した響きがある櫓葉は周知のように舟の大小、用途、構造に併せて材料や地方の人々と個人的差異等々あるが、櫓葉の働きを考える上から手近な物を参考にして書きすすめていきたい。(Fig.1)

Fig.1櫓:各部の構造と働き

櫓の操作

- 櫓葉を艦斜めに中程まで水中に入れて、床又は櫓座に固着した突起の櫓杭に長入子の穴を合わせる。

- 船体部の角座と連結した早緒の掛輪を、櫓腕の先の櫓杵に掛ける。これで、櫓身を挺子とした支点長入子と早緒の根元との角座、それと櫓杵の三点を結ぶと三角形になる。

- 櫓腕を握り、櫓葉先が水中でジグザクを画くように操作すると櫓葉は水中で推進作用を起して舟に前進力を伝動する。

櫓の構造とその機能

(1)くづみ(屈み)

櫓腕と櫓葉の接ぐ手を固定する際の“くづみ”又はツガイ(鉸イ・‥番い)と振り(振れ)の角度調節は櫂の性能を決めるポイントになる。この技工は一見簡単なようで熟練を要し、感で捕らえる微妙さが后の漕ぎ振りに影響する。

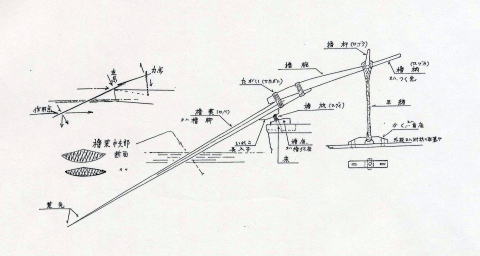

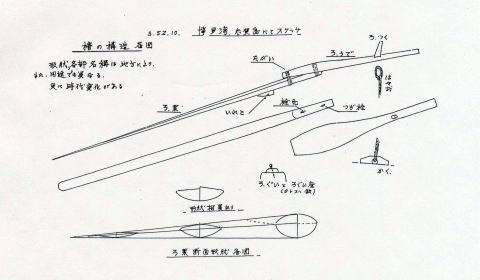

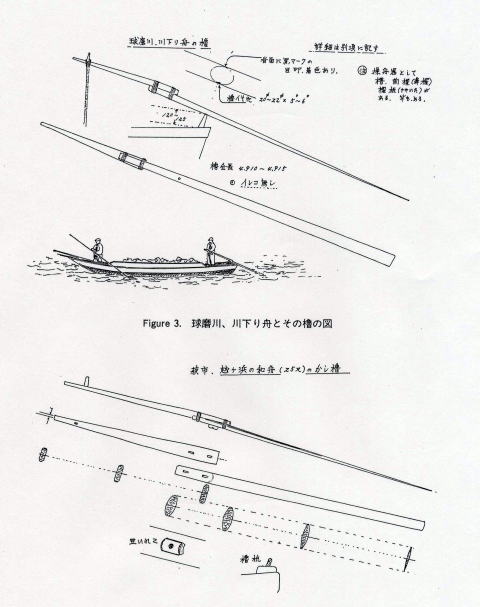

くづみ(ツガイ)は櫓腕と櫓葉の接ぐ手を接合して固定したときの角度であり、真横から見た角度でもある。くづみの計測では筑前海区(福岡)(Fig.2)では10.0度(±)、球磨川急流の川下り舟の長櫓(Fig.3)は0度(±)、対馬北部は近年の椎腕の櫓で11.0度~12.0度であるが、旧対馬櫓の、樫櫓では幾分異なるといわれる。山口県萩市の越ヶ浜漁港の磯舟は4.0度(±)の樫櫓(Fig.4)で、旧対馬櫓に類似しているといわれる。いまも腕部と葉の部分の接合のくづみが櫓の構造の特徴になっている。ここでよく櫓の入水角が取り上げられるが、これは水中に働きかけようとする櫓身の水平面からの角度である。

Fig.2 筑前海地域の櫓とその構造図

Fig.3、Fig.4 萩市、越ヶ浜の和船(25尺)の樫櫓の図

くづみは人が櫓に働きかけて櫓葉が水中で推進作用を起し効果を上げる。水中で葉身がジグザクに切り上がってゆくプロペラピッチでもある。上記の球磨川急流の川下り舟の櫓のように、ほとんど、くづみの無い長い櫓になると推進作用よりも舵作用の方が大きくなるようで、推進は漕者の櫓さばき(技)に負うところが大きい。舟に対して推進効率を上げようとすれば、くづみを幾分深めにする。広い海には大きい波の衝撃と抵抗があり、条件複雑な潮の流れ、水深の段差、磯辺の障害物、港の制約等があって、櫓葉が深く入ると抵抗も増して機敏な操作が難しく支障を来す。更に櫓材の強度に限界があって無理が生じて折損の原因になる。こうして櫓身は元より櫓葉も自然に短縮され、くづみも限界点を感じとったのであろう。

観点を変えてみよう。尤もらしく言えば「直角三角形の斜線を鋭角の方に僅かに折れて、斜め下に延長するその長さは斜線の約二倍である」と。これを実船におくと、・‥底辺は艦の櫓座と櫓身の長入子(ロペソ)を起点に船側を表に向った線は早緒の根元(固定点)に至る。早緒の線は直立して櫓腕の先端の櫓杵に着く。線は折れて櫓腕の(櫓身)斜線に成り起点に戻るが斜線は微かに下向きに折れて延長し、櫓葉になる。これは櫓立ての基本形で舟それぞれの辺の長さの差がある。 参考までに、くづみと櫓葉の挺子作用と櫓腕と葉の長さの比率を列記してみると以下のごとくである。(Tab.1)

(2)振り

振り(振れ)櫓の腕と葉身の左右の振れを云う。櫓葉と櫓腕の接合部の心を合わせて櫓葉の幅の中心線を延長して、櫓腕先端の“つく”の外側、左右の何れかを接点とする線が振りの基準になる。(fig.5)

Fig.5 振りと櫓身直線図(櫓は面舵櫓{右舷櫓}である。)

櫓腕の先端を舟の表に見立てて櫓の背を上にすると、櫓と舟は同じ向きになる。櫓の右は舟の右舷、櫓の左肩は舟の左舷である。それで取舵櫓は櫓葉の中心線の延長線より、ツタが右寄り(面舵寄り)になり、面舵櫓は延長した中心線よりも左寄り(取舵寄り)になる。この理由は仮に櫓の振りを無視して真っ直ぐに腕と葉身を接していたとする。通常に支点のロペソを合わせて腕先のツクに早緒を向う側から掛ける。漕ぎ出すと押しの動作では知らず前のめり(舟の外側に)になりそうで、この状態を向こうおちと呼ぶ。逆に早緒を手前から掛けて漕ぐと、引きの動作で櫓腕が早目に反り、調子はずれの手軽さを感じる。いわゆる前おちの状態である。いずれも全く漕げぬことはないが平衡を保てず、腕が疲れていざという時に充分力が発揮出来ない。櫓ツクが中心延長線より内側に振らすのは決まり通り早緒を向う側(舟の外側)から掛けても平行を保ち、微かに前おちになるように仕向けられている。漕者の勢いっばい漕ぐ力に微妙な安全感が含まれているように思う。

(3)調節

櫓腕と櫓葉を真直ぐ接いで今まで通りに漕いでみると、振りのない櫓は腕に押し引きの不調和を感じて平衡が崩れそうになるが、片寄った振れの原因なる現象は他にもある。

櫓材の木取りでは、柾目取りしていても、斧を入れ丁能(ちょうな)で櫓材を削ってゆくと、僅かに、又は目立って曲がりや、ひねり、反りを生じて処置を施しても、仕上げて使っているうちに持ち前の癖が現われて再び変形する。現在(1990年10月)対馬の北端の小漁港では、6-7mのFRP.の磯舟二十数隻は全船が友櫓を備えていて、そのうち半数程は櫓の葉先が僅少横曲りしたもの、上面、又は下面にそりを生じたもの。櫓腕が内側にくんでいるものがあった。舟の人の話では「・‥往復は船外機がありますので、磯場では一人は☆か胴の間の舷側で魚貝海藻を採り櫓方は友で絶えず舟位置の定着と修正に掛り切りです・・・使いにくい癖の強い櫓は接ぎ手を解いて自分で調節します。多少は櫓の癖を心得た手加減で操作しています。」「対馬本来の樫櫓は島内に原木が見当らず、主観後櫓は下関や福岡から仕上げたものを求めています。」・・・戦中まで対馬はけやきと雑木(樫、椎)の産地で木炭も島外に積出していたのに・・・「新しい櫓が送ってきても、ここでは使いながら幾度となく漁時期に調節して木が固まったところ(完全乾燥に近いころ)接ぎ手をボルト締めします。」

船大工の老人の話によれば「変形してどうしようもない櫓は決して廃棄しないで大事に保管しておけば、使用中の櫓が折損したとき、腕か葉の良い方を予備として取替え再び活用できます。櫓は二本接ぎだと決まっている理由はどこにもありません。三本接ぎの櫓も最近まで筑前海方面の小舟に使われていました。一本半といっては変ですが六尺余の手櫓は腕と葉の長さは同比で出来ています。」と語ってくれた。後日見て、これ等の櫓や手擢はほとんど目立たぬ微妙な振りや、くづみの調節がなされていた。

実際に櫓、樫を操作して考え合わせていくと、真直ぐな櫓を操作して水中で前進を働きかける効果よりも、“振り”と“くずみ”を与えた櫓葉が水中に働きかける前進への仰角に、振りとくずみの角度の双方の動きに複合性が生じて前進効力が強くなってゆくことが理解できた。

櫓腕と櫓葉を接合固定

接合固定としてはその外側から強固に締めて固着させる。その締め具には次の物が使用されていた。

- 麻緒:櫓のタグイ巻きに適材とされてきた。材質と強度の変化が少なく、一時期は麻が地方で多く生産され、輸入品(マニラ麻)も多かった。麻の茎の繊維を選定乾燥して、綱をよる(よりを掛ける)前僅かにもみほぐして、任意の太さ経りをかけてゆく。この場合友櫓一本分は二尋半~三尋とされて、細く経れば切れ易く太すぎても材料が多く要り熟練を要した。経りが強いと固締後便用中に反って、ゆるみを生じた。

- 金属製品には鋼線、真鎗線、錆止め処理のワイヤー、ステンレスワイヤー、を使用する。

- クレモナ。

- ボルト締めは材質が安定(完全乾燥)してからが良い。最初からボルト固着をすると、次の調整でボルト穴の位置換えのため栓穴と共に接ぎ手強度に支障がある。

- “たがい巻き”の順序は下たがい(下手)を先にして、最点検の後、上たがいを巻く。

櫓の製作と工程

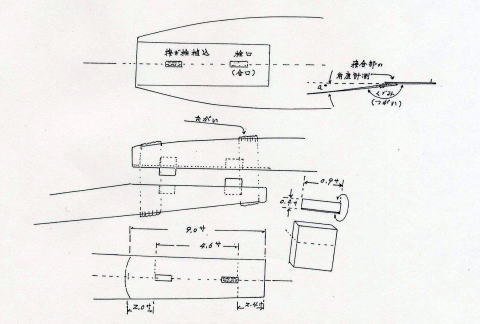

(1)西日本一帯の普通の櫓の作製寸法(Fig.6)

(松島関次郎氏説明に依る)

- 松島さんの場合では、櫓心の線と栓の寸法の他 ははとんどいぬ釘を当て“くづみ”“ ふり”を見たことはない・‥手ざわりと目測で正確な仕事ができた。

- くづみの数値は既に述べたように、櫓の作り、用途。材質の変化などや地方の櫓より差異あり。

- 薄板を左右いずれかに当て板して調節も可、但し完全乾燥の樫の柾目又は板柾め(小林忠兵衛による説明)

- 仮止めで調整は大丈夫である。なれば更に固定を確実にして強固に、ワイヤー、麻緒、クレモナ等でたがい巻を施工する。たがい巻は下手より締めてゆく。

Fig.6 西日本一帯の普通の櫓の作製寸法

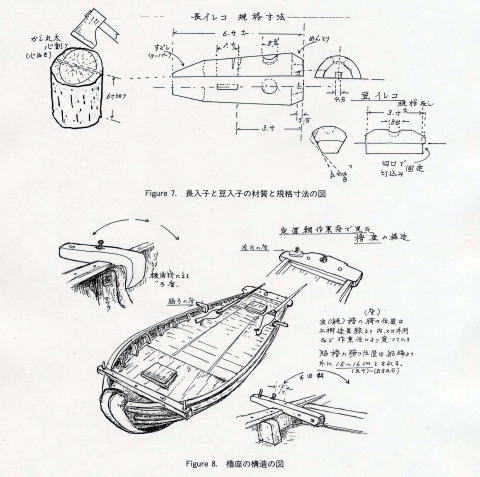

(2)長入子と豆入子の規格寸法(Fig.7)

- 樫丸太を長さ6寸に切り、縦に2等分して、心割り(心ぬき)を行なう。生木のうちに工作仕上げて風通しの場所でかげ乾燥させる。(塾長入子の規格寸法は西日本地区ほぼ同規格のようである。

(3)定置網作業舟で見た櫓座の構造(Fig.8)友(艦)櫓の臍(座)の位置は上棚延長線より内、又は外側など作業性により変わっている。脇櫓の臍の位置は船端より外に15~16cmとされる。

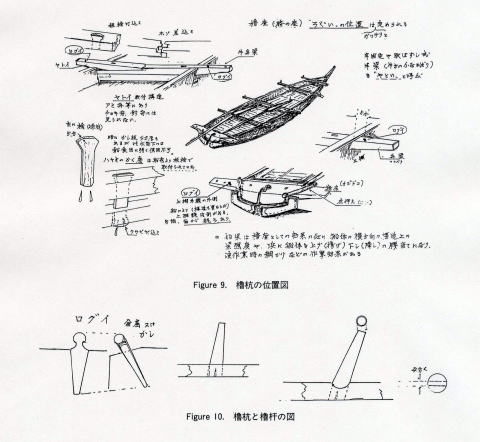

(4)櫓座(臍の座)“ろぐい”の位置(Fig.9)櫓座(臍の座)“ろぐい”の位置はガッチリと定められる。

Fig.7、Fig.8

Fig.9、Fig.10

おわりに

櫓、樺は形も造りにも、材質も、水を捕らえる操作も、性能に密着した色々な要素を含んでいることを知るようになった。そこには私の思考を遥かに越えた古人たちの知恵と体験と大いなる夢力櫓、輝の中にも秘められていたことを感じるようになった。

水中考古学体験記 向原 要-

長崎県は五島福江島に住んでいたのは、7年前のことになる。福江は畜産が盛んで、島のあちこちで牛、豚が飼われており、獣医師という仕事柄、結構町々を走り回っていた。

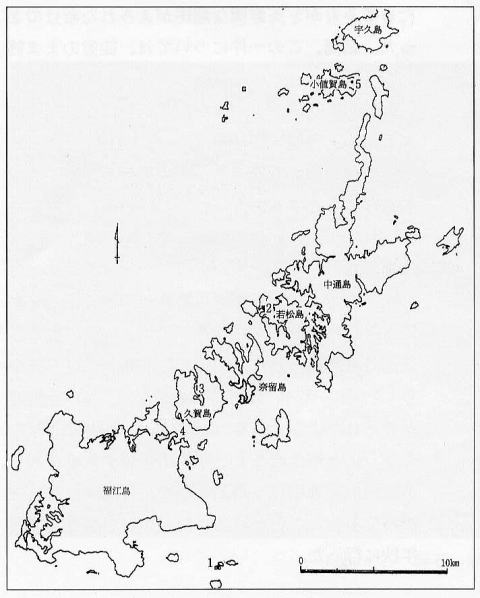

Fig.1 五島列島の水中遺跡

そんな時、目についたのは、例えば遣唐使寄港地跡であったり、倭蓮の居住地であったり、歴史を感じさせるものであった。小さな集落のはずれに、そんな遺跡の説明を記した標識が作られてあったりした。‘歴史’などというものには、それこそ受験時代の年号暗記以来縁遠いものであるが、こうして日頃目にしているとなんとなく身近に感じてくる。その頃初めて、水中考古学なる言葉を耳にした。当時ダイビングで、五島の海を案内していただいていた平山繁一氏(福江市)から、長崎県北松浦郡鷹島の元遼遠跡調査の話を聞いたのが最初である。伝え聞く程度の知識であるが、陸の上でも大変な作業である考古学調査を海中でやると言うのだから困難は想像を越える。ダイビングを始めて数年になっており、五島の海も色々潜り回っていたが、「たまにはそういう経験もしてみたら。」という平山氏の勧めで、初参加したのが1984年の水中貝塚調査であった。以後いくつかの調査に参加させていただいたが、それらについて以下に概要をまとめてみたい。考古学に素人であり、記録についても詳細でないために疑わしい点も多々あることと思われるが、御容赦願いたい。

舞波(まいなみ)溶岩洞窟:福江市(Fig.1:1)

福江島の、シンボル、鬼岳に登って南方を望むと波で簡単に水没しそうなほどに実に平べったい島が2つ並んで見える。福江から距離にして約10km、並んだ2つの島はそれぞれ大坂部(いたべ)、小坂部と呼ばれている。いずれも周囲数kmの無人島であるが、戦前はカツオ節の加工場が有ったと聞いた。その大坂都島の中央部に洞窟があり、中に小さな池があることは、以前から知られていたが、最近そこから土器片が発見され、本格的調査が行なわれることとなり、別府大学橘昌信先生、九州歴史資料館松岡史先生が来島された。1984年7月から8月にかけて行なわれた調査は、まず島に道を作ることから始められた。いかに平らとはいえ、やはり海岸から洞窟まで百メートル程を、しかも真夏の炎天下に切り開くのは-苦労で、かなりの日数を費やした福江島の南側には、溶岩が海に落ち込んでできあがった洞穴が多く見られるが、ここの場合も同様とされる。入口は人一人やっと通れる程の穴が開いているが、すぐ下に空間が広がっていた。最低部まで7~8m降りる。その奥はかなり広く、池があった。真っ暗な洞穴のあちこちにライトを設置して始められた調査で、数多くの土器片や人骨、獣骨が発見された。土器は、隆線文土器であり、縄文前期と鑑定されたようである。また、獣骨は牛のものと鑑定された。

続いて、池についての調査である。直径10m、水深10mの池であるが、ここには、あわびの貝殻が多数水没していた。他に隆線文土器片が続々揚げられた。貝殻は鑑定の結果6000年前の貝と推定され、土器と併せると、縄文人がここに生活していたことが明らかにされた。日本では初めて見つかった水中貝塚である。ところで、この池には、さらに横穴が続いていた。干満が見られることから海と続いていると予想されたが、数十メートルで行き止まりとなった。福江には、福江島とその離島とを結ぶ海中洞窟の伝説があるが、この洞窟はそれとは違うようである。

若松・日の島:南松浦郡若松町(Fig.1:2)

近代においては、北から中通(なかどおり)島、若松島、奈留島、久賀(ひさか)島、福江島をあわせて五島と称している。

その若松島のすぐ西、現在では橋でつながっている小さな島が、日の島である。人口は180人の小集落であるが、歴史的には、既に肥前風土記に登場している。江戸期には外国船の警戒の任にあたり、灯台跡も見られる。島にあるお寺、原寿院には、元から明初頭のものと推定される十一面観音が納められ、江南貿易が行なわれていたことが伺われるが、現在、他にそれを明らかにするものは無い。しかしながら、すり鉢状の清からなる港から、時折壷等の焼物が引き揚げられている。そこで、海中に証拠を求めることになった。

調査は1986年2月、まさに真冬に行なわれた。水深10~15mの海底は水温10℃を切っている。数人のダイバーで横一線になり海底を捜査することになったが、狭い港とはいえ、泳ぎ回るにはやたらに広い。舞い上がる堆積物に視界を遮断されながら、引き揚げてきたのは、大きめの瓶と小さな徳利が数点であった。この後、ジェットポンプまで繰り出して厚い堆積物を除去しても、現われてくるものは、湯呑の類。先の瓶等併せて、いずれも江戸初期よりはさかのぼらないだろうとの鑑定であった。その点では、船上の松岡先生にしても同様と思われた。

久賀島深浦の水中十字架:福江市(Fig.1:3)

久賀島は福江島の北にある、ちょうど馬蹄形をした島である。その馬蹄の湾内の中程に弁天島という極く小さな島があり、神社が奉られている。この島のすぐそばの海中に十字架が見えていたことが記録に残っているそうである。その十字架は、キリシタン弾圧のころ海に捨てられたものらしいが昭和初期にこの地区の教会の神父であった人が日記に、海中に見えることを書きとどめていたと先述の平山氏に聞いた。1984年8月お盆の3日間は、これに費やすはめになった。日記では鳥居のすぐ下の海に十字架が見えたと記されているそうだが、現在では奥深い湾の海水は、海底を見透すことを許さず、自分の目の前のみ判別できる程度。それでもかなり泳ぎ回ったが、見つからない。そこで、昭和初期に見えていたというのなら、記憶している方がいるのではと、付近の家に何軒かあたってみたが、不鮮明な記憶がえられただけであった。結局、この一件については、徒労のまま終わってしまった。

久賀島の沈没船:福江市(Fig.1:4)

久賀島では、もう一つ、浜脇教会下の海で沈没船を調べるのにも同行したことがある。海岸から10数m、水深5m程の海底にほとんど木片の間に漆喰らしい白い粘土状のものがたくさん詰まっていた。また、木片から少し離れた砂地を掘ると船底と思われる板も見られた。所々、火災の跡らしき部分も認められた。ビデオの映像および写真から「300石クラス、江戸時代の船か?」という鑑定がなされたようである。ここよりすぐ西に田浦(たのうら)という現在も定期船が発着する港がある。遣唐使の寄港地だったところで、古代から重要な海路であったことが偲ばれた。なお、調査は1984年秋に行った。

小値賀島の碇石:北松浦郡小値賀町(Fig.1:5)

五島列島の北端に位置する小値賀島に出かけたのは、1985年11月のことである。 歴史的には、遣唐使寄港地あるいは松浦党ゆかりの地として知られる小値賀であるが、この時の目的は、港内に沈んでいる碇石を引き揚げようというのであった。碇石は、過去、山口萩、北部九州から五島小値賀までいくつか見つかっている。なかには地域柄、元寇時に難破した蒙古船のものであろうとされ、神風の証拠品と記載されたことがあるものもあったそうである。事前調査でほぼ場所が確定していた小値賀の碇石は(Fig.2)、湾内、水深20mに存在が再確認され、直ちに引き揚げられた。長さ194cm、重さ190kgで流紋岩製、100tクラスの船のものと推定された。また松岡先生によると、元以前、おそらく宋代の中国船のものであろうということであった。沈んだ原因も、多分アンカーロープがきれたかの事故によるものと思われ、まして元寇とは関係がないようである。同時期に、壱岐、芦辺港内の碇石調査も計画されていたが、こちらは天候に恵まれず中止となり、その後の状況については、不明である。以上、五島在住時に参加した調査についておぼろげな記憶をもとに簡単に書き綴ってみた。既に当然の知識とすべきことも多々あるかとは思われるが、極く一般的なレジャーダイバーとして潜っていた身には、見ること聞くこと斬新なことばかりであった。もとより考古学に素人で、調査の目的、その結果など未だ明確に自分のものとはなっていないのが実状である。

Fig.2 碇石、海底出土状況

一つだけ、極めて細かいことであろうが気になっていること、それは、水中貝塚調査で縄文早期と推定された洞窟から牛の骨が発見されたことである。対岸の福江島では、弥生期の遺跡(大浜貝塚)から人間の墓に一緒に葬られていた牛が発見され、その地に日本最古の牛骨の碑が建てられ、和牛の源流と目されている。そのようななかで、縄文期の牛がどういうものであったか、職業柄非常に興味深いところである。自分なりの疑問を含めて、今後も水中考古学の分野について御教示いただければと思っている。

コロンブスの夢を追って - コロンブス船発見プロジェクト - 井上 隆彦

はじめに

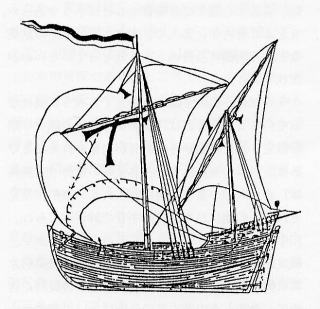

Fig.1 コロンブス船(INA提供)

黄金の国“ジパング’をめざしたコロンブスがアメリカ大陸を発見したのは1492年のことである。しかし、この偉業達成には、多くの謎が秘められている。コロンブスのアメリカ大陸発見を祝う500年祭を間近に控えたアメリカではこの偉業達成の足跡を洗う一大プロジェクトが開始された。その大役を担うのは、水中考古学の父ジョージ・バス(George・F・Bass)博士が創設したテキサス州立テキサスA&M(農工)大学水中考古学研究所である。カリブ海にコロンブス船(Fig.1)の発見を目指すこのプロジェクトを追ってみよう(Fig.2)。15世紀中頃、イベリア半島(スペイン・ポルトガル)の船乗りたちは、広大な海洋の航海に耐えうる船を開発・建造した。なかでも小型で扱い易く、船足の速い帆船、カラベル船は大西洋をわたり南米やカリブ海諸国の征服と植民地化を促進した。

コロンブスは1492年の第一次航海から数えて1504年まで合わせて4回の航海を行なった。その4回の航海においてコロンブスは9隻の船を失っている。1502年5月、4隻の小さなカラベル船、サンチャゴ号(Santiago)、ガリエガ号(Gallega)、ビスカイーナ号(Vizcaina)、そしてコロンブスが乗り込んだ旗艦キャピタナ号(Capitana)はインドを目指してスペインの港を出航した。第4次航海の始まりである。しかし1503年になってサンチャゴ号とキャピタナ号の船底からの水漏れがひどくなり、コロンブスは沈没を回避するためにやむなくそれら2隻をジャマイカ北部、聖アン湾(St.Ann's Bay)に座礁させた。そして彼と乗組員115名は1504年6月28日に、ヒスパニヨーラ(現在のハイチとドミニカ共和国)政府により救助されるまでその船上で生活した。しかしインディアンの暴動、船員の反乱、ハリケーン、そして他の二つの船、ガリエガ号とビスカイーナ号も失ったことなどで彼自身非常に苦しんだ航海であった。またその航海時、コロンブスー行は多くの黄金を発見したが、それらの多くは救助される直前、彼らの手で秘かに運び出されたと伝えられている。

カリブ海調査の現状

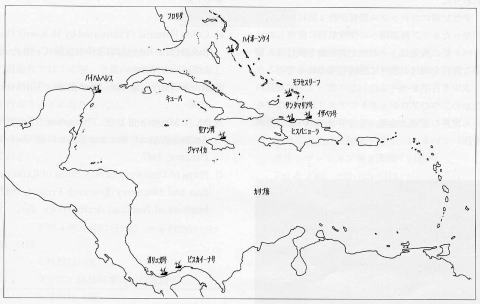

Fig.2 INAが調査中の15~16世紀カリブ海海域の沈没船分布図

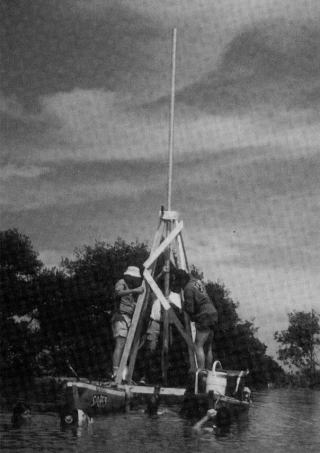

テキサスA&M大学水中考古学研究所のジェームス・バレント(James Parrent)博士はジャマイカ政府の後援を得て、聖アン湾に座礁せしめられた二隻のカラベル船、サンチャゴ号とキャピタナ号の発見をめざしている。(Fig.3)聖アン湾は東西全長約3km、南北に200~700mの幅で広がり、湾の北側は珊瑚礁におおわれている。水深は最深部で10m程度、殆どは2~4mである。船の寸法、構造などについては殆ど知られていないのが実情であるが、おおよそ船長60フィート(約18m)位と推定すると沈船遺跡は30m四方以下の比較的狭い領域に横たわっていると考えられる。バレント調査団長よると、船のバラスト(船の重心の安定のための重し)として使われた石が長さ約40フィート(12m)、高さ3フィート(90cm)にわたって海底に堆積し、その上を軟泥層が覆っているらしい。現在、超音波断面走査器(サイドスキャンソーナ)、海底起伏探索器(サブボトムプロフィラー)、金属探知器を駆使し聖アン湾全域にわたって海底調査が行なわれている。

一方、同水中考古学研究所元職員ドナルド・ケース(Donald H.Keith)博士の率いるチームは、南米パナマ市のベレン河(RioBelen)河口においてガリエガ号発見に挑んでいる。四隻のカラベル船からなるコロンブス船団がその第4次航海においてベレン河河口に投錨したのは1503年1月のことであった。2月に入り、突然の洪水に見舞われた結果、キャピタナ号が走錨しガリエガ号の後部に衝突、これを破損せしめた。その後ガリエガ号は同地域に遺棄されたと記録書は伝えている。

Fig.3 コア・サンプリング用パイプの海底挿入作業、ジャマイカ、聖アン湾(INA提供)

ケース博士たちはガリエガ号探査に先立って、何年にもわたりベレン河の地形変化と河底の地質学的調査を行なってきた。なぜならば、ガリエガ号がコロンブスにより遺棄されてから半世紀が経過しているため、同河には浸触と土砂の堆積による地形、形質の変化が起こっていると推定されるからである。調査の結果、たとえば堆積の状況は、上流、河口付近、河口下流最深部と各部所によって大部異なっていることが判明した。ガリエガ号の所在位置および船体の保存状態は、河の流れ、季節的な洪水、そしてハリケーンなどの極端な天候によって大きく影響される。季節的な洪水はガリエガ号をその沈没地点から徐々に別の場所に移動させ、破壊したであろう。また遺棄され漂泊を続けるうちに遭遇した暴風やハリケーンによってその船底部分は洗い流され、消失したかもしれない。しかしバラストと船底部分は状態の良い堆積層の中に深く埋もれている公算が大である。ベレン河における深査区域は、15万平方メートルであり、水深は約5~9m、水中の透明度は1.5m程度とあまり良くない。超音波および磁気探査器による探査と海底の試掘が並行して行なわれている。

おわりに

半世紀前にコロッブス提督が計4回にわたって行なったカリブ海諸国への探検航海に使用したカラベル船の発見は、その歴史的航海を裏付ける重要な資料を現代の我々に提供してくれるであろう。

水中考古学をベースにしたコロンブス船発見のための二つのプロジェクトにアメリカ国民はもちろん世界の歴史、地理、考古学者らが今熱い視線を注いでいる。

参考文献

Colon Fernand (Translated by B. Keen), The Life of the Admiral Christophe Columbus, 1959, New Jersey

James Parrent, The Search For Caravel, 1990

M. D. Myers and B. F. Thompson, The INA Archaeological Recconnaisance of Belen, Panama,1987

Ships of Discovery Group, Ships of Exploration and Discovery Research Project, 1987, Institute of Nautical Archaeology