九州・沖縄水中考古学協会会報

第2巻・第4号

1993年5月31日発行

水中考古学の調査を訴える 西谷 正

私は地方公共団体の埋蔵文化財行政の充実度もしくは先進性を測るメルクマールとして、さしあたり三つを目安にしている。

それは、第一に女性職員の充実度、第二に近世遺跡の調査件数、そして第三に水中考古学調査の有無などである。たとえば、福岡市の例を検証すると、その後進性が目立つ。水中考古学の調査一つを見てもほとんど行われていない。この点に関して、博多湾の水中考古学の分布状況が示された(林田憲三、1993「博多湾海底出土遺物とその意識」)の意義はひじょうに大きい。これを受けて一日も早く、博多湾における水中考古学調査の実施を訴えるとともに、さらには日本におけるこの分野の先頭に立つべく、関係者各位の一念発起を喚起したい。

博多湾出土の荒焼壷 高野 晋司

古来、博多は我が国における大陸との貿易の拠点であり、その表玄関である博多湾には、交易用の船そのものや、あるいは船からこぼれたであろう様々な遺物が相当埋没しているものと想像されるが、ここに紹介する壷も何らかの理由で海底に没した資料の一つである。

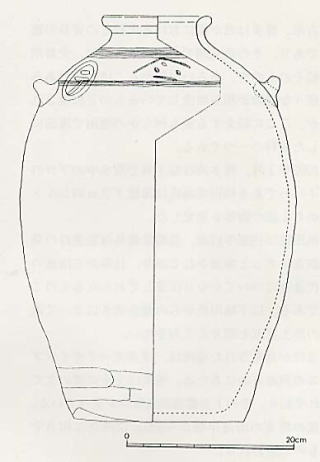

荒焼壷

1992年1月、博多湾改修工事で潜水中のプロのダイバーである嶋田克海氏は海底下3mのシルト内から1個の陶器を発見した。

嶋田氏は1988年以来、長崎県鷹島海底遺跡の発掘調査にずっと参加されており、仕事がら海底の古代遺物についてかなり注意しておられるとのことである。以下嶋田氏からの聞き書きによって遺物の出土状況を紹介しておきたい。

遺物が発見された場所は、博多湾ペイサイドプレスの西南方向にあたる。現在は完全に埋め立てられており、その上を都市高速道路が走っている。中世の博多の旧海岸線から500m位沖合に相当するものと思われる。

当該地は水深4m程の深さで、海底下には、壁が垂直になるほど粘性が強いシルトが厚く堆積しており、遺物はそのシルトの下3m程の所にほぼ直立して埋没していたという。海面からの水深は7m程になろう。

嶋田氏のご好意によって遺物を実見したところ、肩の一部に蛎殻が付着するのみの保存状態良好な壷の完形品であった。蛎殻付着部分は且つて水中に露出していた部分であろう。

壷は陶器で高さ47.8cm、口径12.7cm、胴部径32cm、底部径20cmを計る。口縁部は丸く外反し頚は短くしまり強い張りを持つ肩部に移行する。その部分には対称位置に2個の耳がつく。肩部以下はゆるく内反しながら安定した底部に到る。全体的にがっちりした作りである。

色調は赤褐色で、全体的に丁寧なヘラナデを行うが、同下半部と底部にはヘラ削り調整をおこなっている。

荒焼壷刻印

頚部と肩部にはヘラ先による沈線が巡り、その間に図に見るような刻印を施す外、墨書で円の中に「テ」の字を描いている箇所がある。

壷の出自については、当初その色調と器形から備前焼ではないかと推定していたが、その後沖縄の荒焼壷ではないかとの教示を得た。

事実、沖縄の読谷村の歴史民俗資料館に同種の壷が展示されているのを友人から教示いただき、その出自が分かった次第である。

壷は壷屋という窯で焼かれたものらしい。壷屋という名称はもともと壷や甕を作る所という意味を有するようで、現在でも沖縄や八重山でもそのような場所を壷屋と呼んでいる。

壷屋は湧田、宝口、知花という三つの窯場を1682年に統合したもので、且つては荒焼、上焼、アカムヌーと三系統の焼きものがあり、戦前までは荒焼が主流であったのが現在では上焼がそれにとって代わっているようである。

以上、壷の特徴は壷屋で炊かれた製品であることを示しており、時期的に17世紀末以降が考えられる。

荒焼壷実測図

また肩部のへラ先刻印は窯印と思われるが、資料がないので特定できない。また、墨書による「テ」の字は交易に際しての何らかの印であろうが、やはり類例に接しえない。

冒頭に述べた如く、博多湾は古代から近世にいたるまで我が国に置ける一大交易港として、あるいは外敵の侵寇の最前線基地として重要な位置を占めてきた。

また、外国ばかりでなく、国内交易についても今回紹介する壷がその一例であるように同様であり、そしてその手段が船であったことは、当然ながら沈没船に限らずあらゆる時代の種類の遺物、遺構等が海の中に残されている可能性を秘めている。

言わば博多湾は日本の歴史を眺め続けた物言わぬ証人である。単なる一時期だけの歴史を誇示する場所ではない。歴史の重みが違うのである。

しかし、博多湾における景観はここ僅か数年で一変してしまった。物を言わないまま博多湾は歴史のかなたに追いやられようとしている。

経済活動は勿論大事であるが、未調査のまま歴史の生証人が埋められていくのを見るのは残念である。

博多湾出土の壷を紹介するだけのつもりが余計なことまで述べた。

なお、この小文を書くにあたり下記各位の御教示と協力を得た。記して感謝申しあげる。

石原 渉・伊藤 晃・大橋康二・嶋田克海・下川達弥・外聞政行(敬称略)

(註1)図録「沖縄の古窯」1979年10月2日 やちむん会 編集

沈降伝説の島・高麗曽根調査の想い出 山本 愛三

はじめに

「昔、高麗島と言う裕福な一小島があった。島には霊験あらたかなお地蔵様が、まつられていた。ある夜、お地蔵様が信仰の深い人の夢枕に立って「余の顔色が変わった時は、この島に一大事が起こる故、よく気をつけていて、この島を逃れよ」と言うお告があった。ある日、お地蔵様の顔が赤くなっているのを見つけた人はその旨を、村人に告げて廻ったが、だれも本気にしてくれない。やむなく、お地蔵様を担いで、久賀島に運んだ、その直後大音響とともに島は沈み、多くの村人は島と運命を共にした。」

これは、かつて五島行きの船に乗り、船が福江港に近づくと、五島の紹介の一節として、必ず船内放送されたものであった。海の上から鳥居が見えると言う人もいるし、高麗曽根で綱にかかったと言う陶器を持っている人はかなりいると言う。筆者は、五島の生物総合調査の一環としてこの高麗曽根の調査を思い立ち、組織団の編成にかかった。当時、NHKのベテラン潜水記者のT氏より電話があり、「先生、ニュージーランドからですが最近面白い話はありませんか。」とのこと、高麗曽根の調査団がほぼできたことを話すと、「それはニュースです。我々も参加したいので、本社に連絡し手配をとります。」とのこと、やがてNBCも参加すると言ってきた。あれやこれやで報道関係だけで10名を越すメンバーになった。地元長崎潜水クラブ10名、総勢20名を越すメンバーになった。このほか、本隊の生物調査40人は島づたいに福江島から北上する計画をたて筆者はこちらの企画、指揮で手いっぱいの状態になった。高麗曽根の直接指揮を当時長崎大学医学部第二解剖の坂田先生に、お願いすることにした。日程もにつまってきた頃、突然ハプニングが起こった。

T氏が東京で派出に宣伝したのに刺激されたのか、突然、小松左京氏のグループが調査団を組んで乗り込んできた。やがて各新聞で大々的に結果報道がなされた。曰く、高麗曽根はやはり沈んだ。海底に石垣が発見された。鳥居の一部も発見された。と写真入りで報道された。

団員の中に動揺が起こり始めた。私のところに計画の取消しを談判にきた人がいた。私は、小松左京氏は日本沈没と言う映画の製作者として有名だが、調査意図、調査メンバーの構成も不明である。我々は我々の方法でやる。同じ結論になろうが反対の結論になろうが、どちらが、どれだけ学問的にやったか、過程と方法論のほうが重要だ、ここまできて取り消す意志はないと強硬に譲らなかった。

高麗曽根の位置

高麗曽根は、北緯33度6分9秒、東経128度42分7秒に位置する。すなわち、五島列島の西の東シナ海上にあり、青方港から36km、小値賀港から33km、岐宿・三井楽港から40kmの所にある。小値賀島沖の瀬と言える。(図.1,2)

調査の要点

以下、調査団の中村叉市氏の調査記録から要点を抜粋する。

昭和52年8月1日

長崎県生物学会高麗曽根潜水調査団山村和久団長以下報道関係者を含め総勢16名は上五島青方の宿に集合。夜、坂田先生を中心にミーティング、次のⅠ~Ⅳ項について打ち合わせる。

Ⅰ.浅瀬を見つけてブイを入れて調査地点を決める。

Ⅱ.4班に分かれて調査する。

Ⅲ.石垣らしいものの発見につとめる。

Ⅳ.大きい石があった場合、その根元に壷など人工的なものの発見につとめる。

8月2日

8時40分出航。11時高麗曽根に着く。波の盛り上がりで浅瀬の位置を判断し、近づく。水深3~4mで肉眼で海底が見える。流れの上と下の浅瀬に旗をつけたブイを投入する。海底は四角の石が点在し石材として切り出し、そこに置いたかの景観と、丸い石の礫底とが交緒する。人工遺物を必死に探すが発見出来ない。16時、第2回の潜水で石垣らしいものを発見したという班があり、緊張がみなぎる。

8月3日

石垣の正体を見きわめよう、壷なども発見しようと全員はりきって出航する。

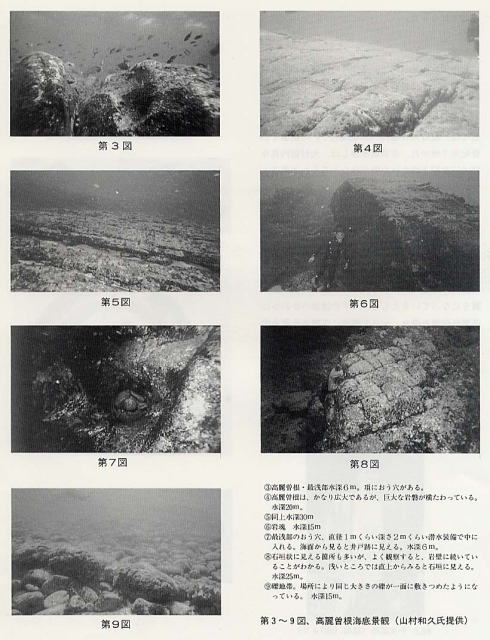

昨日、石垣らしいものを見つけた地点に潜水する。水深17m一辺が40cm位の四角い石を重ねたような石垣らしきものが、数10mもつづいている。金てこを利用し、石をはずしロープや綱をつかって船に引き掲げる作業は難航をきわめた。(図.3~9)

8月某日

記者会見の日がやってきた。筆者は、地質専門の方の意見、考古学の堀田先生の意見をもとに次の発表をおこなった。

1.人工遺物は、今回の調査で何一つ発見されなかった。石垣と思われるものは自然のもので人工的加工の痕跡は一切認められなかった。石垣らしいものの延長末端は割れ目の無い基整に移行して石垣とは考えられない。(坂田)

2.石垣と言われたものは、砂岩性柱状節理で、柱状節理は火成岩ではよくしられているが、堆積岩でもまれではない、層理面に直交して発達する節理は収縮のとき生ずるものである。何れにしても島が沈降した地質学的証拠は発見されていない(地質K氏)

以上から高麗島が沈降して高麗曽根になったとする根拠は、何も発見されなかった。と結論づけた。

翌日の新開やテレビに注目したが一切これらに関する報道はなかった。NHKのT氏に電話すると「島が沈んだというのであればニュースになるが、沈まなかったと言うのではニュースにならない、各社同じと思う。」とのことであった。

マスコミによって作られる社会、報道の一面性をつくづく考えさせられた。

その後、坂田先生と話すうちに、久賀島にあるお地蔵様というのは何か、高麗島では優れた炊き物を作り、生計をたてていたという高麗焼とは何か。高麗曽根で綱にかかったと言う遺物は何か。これらを未解決のまま通りすぎるのはどうか。と言う事になり、坂田氏のお供をして、久賀島に渡ることになった。

高麗焼

村上千次郎氏(明治35年生)は高麗島から逃れて来た人の7代目にあたると言う。村上氏宅には高麗島から逃れる時、携えてきたと言う高麗焼が2個秘蔵されている。有田陶器美術館永竹氏の鑑定では、皿は大村領内(三股陶石?)の磁器で18世紀末?焼かれ、布袋像水差しは、大村領内長与窯で18世紀?焼かれた物ではなかろうかとのことである。(第10図)

高麗地蔵

地蔵は首が異常に長く、頭は小さい、耳は異様な形をしている。口は無い。

坂田氏はこの地蔵に再加工のあとがあることに注目、目と鼻の沈線が十字に交差することから、高麗島の伝説には、かくれキリシタンの人々が一翼をになっているとして、ノアの洪水のかわりに高麗島伝説を借り、マリヤ観音に高麗島地蔵を借りたのではないかとしている。

なお、高麗島伝説については柳田国男集に「島の人生・高麗島の伝説」がある。坂田氏報文の詳細は五島の生物「高麗島の伝説の考古学的検討」がある。

あとがき

島が沈んだと言う地質学的証拠とは何か。

この調査は、ごく限られた場所での潜水調査の記録に過ぎないのではないか。石垣と言われた物が、砂岩の柱状節理であることが確かめられただけではないか。高麗焼も専門家の写真判定であり、実物との対比はなされていない。

高麗地蔵も、何時、誰が二次加工を施したか、かくれキリシタンとの実際の関わりはどうであったのか。長崎県西彼杵郡外海町から久賀島へ、かくれキリシタンが渡ったのは寛永年間のことである。まだ未解決の事が現されていると言わざるを得ない。

一方、別府湾の瓜生島と対比すると、瓜生島の方が古文書、地震、地質の資料がかなり豊富である。高麗島はほとんどこれらの資料は無いといってよい。

瓜生島の調査では、石油資源開発株式会社の地質探査機ユニブームが有効に活躍し、古瓜生島の全貌を浮上させている。(図.12)

2mの断層を発見し、その北側は煉瓦を重ねたような海底土砂の堆積を示しており、その南側は土石の流動も少なく、えぐられた状態であると言う。

島沈没のそのメカニズムについては、年代は不明であるが非常に大きい地滑りが起こり、断層ができた。津波により年代を異なる堆積層の間に多量の地下水がたまり、これが地震によって液化状現象を起こし島は崩壊したとしている。(図.13)

叉、長崎港にある香焼島の東には、海底に町並が有ると言う。潜水した山村氏の話では末端まで見とおせない規模で石灰の堀まで残っていると言う。炭坑の坑道の落盤事故によるとされている。

近年、ヒドロアイソスタシーと遺跡が、にわかに騒がれるようになってきた。未だ納得しかねているが、島が沈む、陸が沈むということは何故か人のロマンをかきたてるものがあるようだ。

参考文献

加藤知弘(1978)瓜生島沈没、ぱぴるす文庫 葦書房、133pp.

中村叉市(1981)高麗曽根海底調査に参加して、五島の生物、長崎県生物学会

坂田邦洋(1981)「高麗島の伝説」の考古学的検討、五島の生物、長崎県生物学会

瓜生島調査会(1977)沈んだ島別府湾・瓜生島の謎、301pp.

山田鉄雄、他、(1971)高麗曽根漁場の地形、長崎大学水産学部研究報告、2号、長崎大学

柳田国男(1966)島の人生・高麗島の伝説、定本柳田国男集、筑摩書房